今年度初の出前授業として理科実験のお手伝いをしました。

2025年08月24日

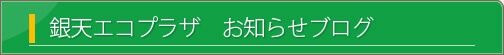

8月17日午後3時から1時間の予定で、SDGsてらすさんが主催されている「子どもみんなの勉強室」で昨年に引き続き、浜砂のマイクロスコープを用いた観察を中心とした実験でした。

当日は若手職員がお盆シーズンで不在だったので加藤理事長にも無理をお願いして手伝って頂いた。

問題だったのは、持ち時間をギリギリまで勘違いしていたこともあり、今年参加した小中学生は7名と少なかったが、そのうち4,5人は昨年も参加したと言うことで、同じことはできないので、ミジンコなどの動物プランクトンや今夏の猛暑で、問題になっているマダニの試料が用意できないかなど、それらの準備に時間を費やした。

その前にゴミの多い海岸の砂浜の砂の観察が主であるが、このような環境がらみの実験では現場を見ることが大事であると思うので、責任者を通して、特に2年目の人は、地元の人たちによる7月6日の海岸清掃に参加するか、その前日に現場を見てはどうかと勧めたが、子ども達や保護者の方々が忙しく一人も手を上げなかったのは残念であった。

そんなことで、与えられた時間は短いのに、7月6日の常盤西海岸の清掃活動の状況、その前日に中央高校の生徒4名が参加してくれた時の写真、8月12日に池の動物プランクトンや海岸の珪藻の試料を採りに行った時の写真などを紹介し、自分で考え、自分で行動し、指示待ち人間ではなく主体的に取り組む姿勢が重要だというESDの大切さを説明した。

一番驚いたのは、7月6日から37日間しか経っていないのに、もう大量のゴミが打ち上げられていたことです。

これまで長い間清掃活動をしてきて、いい加減いやになりますが、。やはり元から絶たなければだめだということ。

ゾウの親子から学ばなくては https://www.facebook.com/reel/1038533321600790

動物プランクトンの試料として、大雨のあとの8月12日常盤湖の国道190号線から見える常盤湖下流の池を見たが、水がきれいすぎてダメだったので8月14日、15日に常盤中学校の東南部にある農業用の貯め池に行った。植物プランクトンが多そうな水の色をしていたので、その下の水路で、手製のプランクトンネットを用いて、試料を採取した。

手製のネットは写真左下に示すようなものである。この写真では昔の写真フィルムケースが使われているが、今はもう入手できないので、使用済みの男性用化粧品容器を利用して作成した。水の受け口は100円ショップで大きめのプラスチック容器を買い、肝腎のネットの部分は女性用のパンストを切って、作成した。

そんなこんなでいろいろ準備でバタバタして、肝腎の実験の方は、子どもたちの主体性に任せることになってしまった。

以下4,5枚の写真は当日の前日と次の日に自分で確認したときの写真です。

左の上の写真は普通に浜砂の表面をマイクロスコープで見たもの、その下の写真は、少し見にくいですが、これに水を加え、小さいスプーンでかき混ぜたあと水面に焦点を当てて見ると発泡スチロールの微細砕片と思われる白いものが水表面を動いているのが見える。

当日まで、水を入れて中途半端にかき混ぜると、水の表面に一部細かい砂も一緒に浮かんで沈まない部分があり、これに界面活性剤を少量加えると、微細気泡の表面張力が失われて重たい砂は沈み、軽いマイクロプラスチックだけ浮いたままになるという方法をとるとある意味興味ある実験になるが、界面活性剤による微細な泡が水面に残ることがあるので、はじめから、普通の水で丁寧にかき混ぜるだけでマイクロプラスチックが浮いてくることが分かった。

右上の2,3枚の写真は植物プランクトン、動物プランクトン、線虫のようなものが写っています。倍率はまちまちなので注意を要するが、真ん中の定規の長い線の間が1mm、その間を2分したものが0.5mmの大きさである。

右下の写真でクモのように見えるのは、前日に苦労して、半ノラネコや草ぼうぼうの畑での作業で持ち込んだマダニを2,3回見たうち、セロテープを用意しておいて運よく捕まえた試料で動画で子どもたちに示すことができた。途中から薬局でダニ捕りシートを買って手当てしているので、もうほとんど姿を見ることはないが、ある意味貴重な資料となった。

一昔前のゴキブリほいほいのようなイメージで、誘因されて捕まったらそのまま資料になると思っていたが、そんな簡単な仕組みではなく、勝手が違いました。

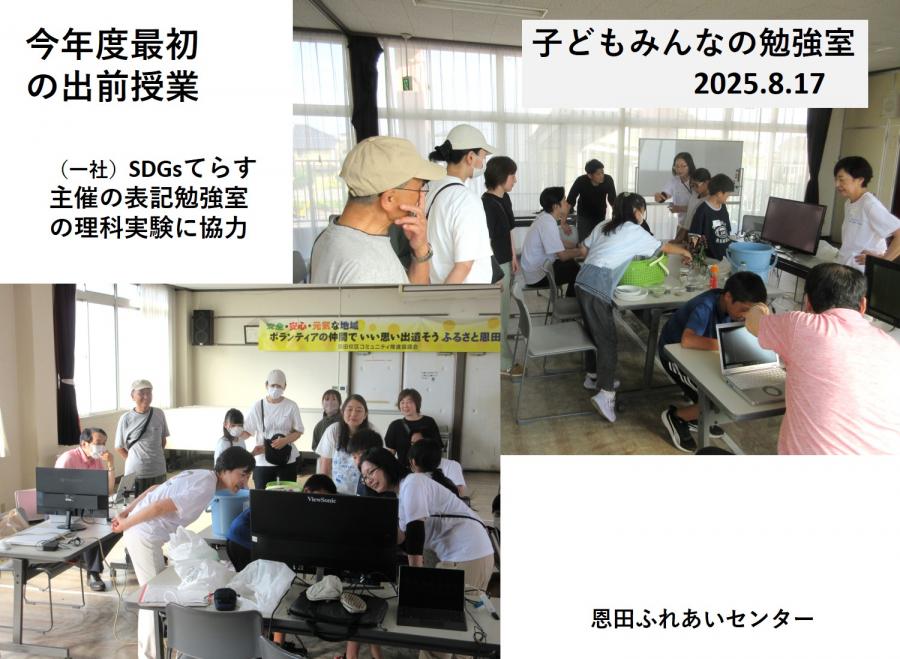

一口に動物プランクトンといっても、映像で捉えた場合、種類を明確にすることはプロでないと難しいことを実感した。

それでネットで関連の動画を当たってみたが、小中学生向きの動画で、植物プランクトン、動物プランクトン、その間の動く植物プランクトンの代表的な種類の説明がなされていた。

中学校の入試問題に出ますよと言われていて、びっくりである。おそらくこれらの種類を全部見ようとすれば色々な場所から試料を採ってくる必要がありそうで、短時間の準備ではとても無理である。

そもそも、これらを暗記して記憶しても、将来どれだけ役に立つのだろうか。全ての子ども達にしっかり教える必要はないのではという疑問も浮かぶ。もし参加してくれた小中学生が、学校でこんな勉強をしていたとすれば、当日の理科実験はレベルは低すぎたということになってしまう。

今回海岸の珪藻の観察用の試料も用意して、昨年度購入したやや高倍率のマイクロスコープで予行演習をしたが、やはり無理で、あきらめた。

右下のLCDデジタル顕微鏡はかなり高倍率である上に、LED画面までついていて2万円以下で入手でき、今年度2台目目のマイクロスコープを購入してしまったが、、こちらを購入すべきであったかもしれない。

申し訳ないですが、結局世話役が一番色々勉強したことになる、このロートルの勉強より子どもたちの自主的勉強がより大事であることは論を待たない。(文責:浮田))

この記事のURL: http://aipo.ubekuru.com/blog_view.php?id=6215

◆ 現在、コメントはありません。

この記事へコメントを投稿します。